中古資産の減価償却ってどうやるの?耐用年数・修繕費・改良費の考え方をわかりやすく解説!

コストを抑える手段として、パソコンや車、設備などを「中古」で購入する事業者が増えています。ところが、中古資産は新品とは減価償却のルールが異なるため、帳簿処理で戸惑う方も多いのが実情です。

さらに、購入後に行う修理や部品の交換が「経費になるのか、資産に含めるべきか?」という問題もよく出てきます。

今回は、中古資産の減価償却方法と、資本的支出・改良費の考え方を、実務目線でわかりやすく解説します。

■ 中古資産の減価償却:新品との違い

中古の建物や機械などを事業で使い始める場合、その資産をどれくらいの期間使えるか、という「耐用年数」を決める必要があります。通常、資産の種類ごとに法律で定められた「法定耐用年数」を使うのが原則です。

しかし、中古資産の場合は、その資産がすでに使われていた期間があるため、法定耐用年数をそのまま当てはめるのは実情に合わないことがありますよね。

そこで、税法では、中古資産を事業に使い始めた時点からあとどれくらい使えるかという期間を見積もって、それを耐用年数にすることができます。

だたし、この「あとどれくらい使えるか」を見積もるのが難しい場合は、国が定めている簡単な計算方法(簡便法)を使って、耐用年数を決めることもできます。

■ 簡便法ってどうやって計算するの?

この「簡便法」で中古資産の耐用年数を計算する方法は、その資産がどのくらい使われてきたかによって、少し違います。

- 法定耐用年数をすべて過ぎてしまった資産の場合 :「本来の法定耐用年数の20%」にあたる年数を、その中古資産の耐用年数とします。

- 法定耐用年数の一部しか過ぎていない資産の場合 :「本来の法定耐用年数」から「すでに使った年数」を差し引いた期間に、「使った年数の20%」を加えた年数を、その中古資産の耐用年数とします。

【具体例1】 本来の法定耐用年数が10年の機械で、すでに12年使われている(法定耐用年数をすべて経過している)場合。 10年(法定耐用年数) × 20% = 2年 この機械の耐用年数は2年となります。

【具体例2】 本来の法定耐用年数が10年の機械で、まだ5年しか使われていない(法定耐用年数の一部を経過している)場合。 (10年 – 5年) + (5年 × 20%) = 5年 + 1年 = 6年 この機械の耐用年数は6年となります。

計算のポイント:

- 計算した年数に1年未満の端数が出たら、その端数は切り捨てて考えます。

- もし計算結果が2年未満になったとしても、最低でも2年を耐用年数とします。

留意点: この簡便法による耐用年数の計算は、その中古資産を事業で使い始めた最初の年にだけ行うことができます。その年に計算しなかった場合は、後から変更することはできませんので、ご注意ください。

■ 修理・改良費は「経費」?それとも「資産」に含める?

中古資産は購入後すぐに使えないことも多く、修理・塗装・部品交換などを行うケースが少なくありません。このときに問題となるのが、それらの支出が:

- 修繕費(=経費で一括処理)になるのか

- 資本的支出(=資産に含めて減価償却)になるのか

という点です。

■ 「資本的支出」と「改良費」の考え方

税務上、資産の修理や変更にかかる支出は次のように分類されます。

◉ 資本的支出

- 資産の価値を高める支出

- または、耐用年数を延ばす支出

たとえば:

- 中古車にカーナビやバックモニターを後付け

- エンジンの交換で性能アップ

- エアコンの容量を大幅に増強

これらは、元の状態よりグレードアップする「改良費」に当たり、資本的支出として資産に加え、減価償却する必要があります。

◉ 修繕費

- 元の状態に戻すための支出

- 通常の維持・修理にかかる費用

たとえば:

- 壊れた部品の交換

- タイヤ交換や塗装の剥がれ修理

- 経常的なメンテナンス

これらは、その年の経費(損金)として処理可能です。

■ 判断の目安と実務上の対応

「現状維持か、価値向上か」という原則は理解できても、実際に費用が発生した時に「これはどっち?」と悩むことは少なくありません。特に、大規模な修繕や設備の一部入れ替えは判断が難しいケースの典型です。

例えば、「劣化した部品を新しいものに交換した」場合、同じ機能を持つものへの交換であれば修繕費ですが、より高性能なものに交換して価値が上がったと見なされれば資本的支出になります。

国税庁もこの難しさを認識しており、一定の判断基準を示しています。

- 20万円未満の少額基準: 一つの修理・改良等の費用が20万円未満であれば、原則として修繕費として処理できます。

- 10%基準: 前事業年度の修繕費の実績額の10%相当額を超えない部分は修繕費として処理できる場合があります。

これらの基準は、あくまで「簡便的な」判断基準であり、最終的には支出の目的や内容が最も重要になります。

■ 中古資産を購入した時の重要ポイント!多額の資本的支出に注意

中古の建物や設備を購入し、すぐに多額の改修を行うケースは少なくありません。この場合も、修繕費か資本的支出かの判断、そしてそれに伴う減価償却の考え方には特に注意が必要です。多額の資本的支出を行った場合、その後の減価償却の耐用年数が変わることがあります。

1. 資本的支出額が「取得価額の50%超」の場合

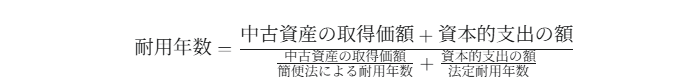

中古資産の取得価額に対して、その後の資本的支出額が50%を超えると、簡便法(中古資産の法定耐用年数を短縮する計算式)が適用できなくなります。この場合、以下の算式で耐用年数を再計算する必要があります。

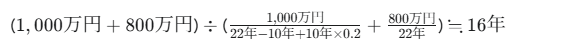

具体例:

法定耐用年数22年、経過年数10年の中古資産を1,000万円(再取得価額2,200万円)で取得し、800万円の資本的支出を行った場合

(計算)

この場合、減価償却は16年の耐用年数で行うことになります。

2. 資本的支出額が「再取得価額(新品価格)の50%超」の場合

資本的支出額が、その中古資産を新品で取得した場合の価格(再取得価額)の50%を超えるような大規模な改良を行った場合、その資産は新品と同等に扱われます。この場合、減価償却の計算には法定耐用年数を適用することになります。

具体例: 再取得価額2,200万円の中古建物を1,000万円で取得した後、1,200万円の改修工事を行ったとします。この1,200万円の改修費は再取得価額2,200万円の50%超に相当するため、この建物は新品扱いとなり、法定耐用年数22年で減価償却することになります。

これらの複雑なルールをまとめると以下のようになります。

| 比較項目 | 取得価額基準(50%超) | 再取得価額基準(50%超) |

| 判定基準 | 中古取得価額の50% | 新品同等価額(再取得価額)の50% |

| 適用される耐用年数 | 上記算式で再計算した年数(簡便法は不可) | 法定耐用年数 |

| 実務上のリスク | 計算誤りによる償却過不足が発生する可能性あり | 耐用年数短縮が認められず追徴リスクが発生する可能性あり |

■ まとめ:中古資産の処理は「購入時」と「その後の支出」で二段構え!

- 中古資産は「簡便法(20%ルール)」で耐用年数を再設定するのが一般的

- 修理や改造にかけた費用は、「修繕費」か「資本的支出」かで税務処理が変わる

- 性能アップ・長寿命化は「改良費」として資産計上、経常的な修理は「経費」で処理

- グレーな支出は根拠資料を保存し、判断基準を明確にしておく